Drum Studio LA FIESTA

レッスン生にはプロの音楽家、また卒業生の中には、プロの音楽家になった方もいらっしゃいます。

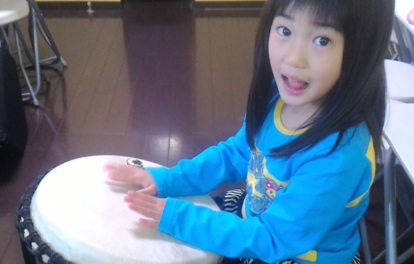

近年では幼児教育にも力を入れています。

みなさまと一緒に素敵な音楽体験を

幾度となくラテン音楽の中心地の一つであるキューバをはじめとする中南米各国へ行き、そこで得た知識や人脈を元に音楽教室などでのレクチャーを精力的に行っています。

VOICE

レッスン生・卒業生の声

ご覧になったレッスン生・卒業生の皆様、お問い合わせページや画面下部のLINEから是非声をお寄せ下さい。